三尺讲台天地宽

一一访梓州英才石剑

作者:邹开歧

原以为我要访问的這位石剑,是一位血气方刚的帅小伙!见面方知:已是年过半百、拥有32年教龄的资深教育工作者。

“坚如盘石,锋如利剑,石剑,名副其实”。

1990年,石剑中师毕业,原本是三台北路同德遇仙村人,被分配到西平镇当小学教师。离家去西平镇报到时,曾经参加过抗美援朝,复员回村担任支部书记的父亲,两眼瞄准似的直视着石剑:“你姓儿给老子记住,登上三台讲台,勿忘为人师表!”

石剑怎么也没想到,学校居然安排他去教一年级语文。

别看石剑外表阳刚,其内心却相当温柔。让自己回到童年,像个大姓儿似的,以一颗童心去面对这些刚刚进入小学校门的孩子。

石剑说,教小学一年级,学历再高不管用。不但要有一颗既能当爸又能当妈的爱心,还要有一颗天真活泼的童心。那些日子,石剑只要有一丁点儿时间,就打开电视看少儿节目。

说到教书育人的事儿,石剑发表了一段感慨:“教书育人”的同时,也在“教书磨人”。“育”的是学生,“磨"的是教师。教育学生的同时,教师也在进行磨练。

石剑从一个血气方刚的小伙,登上小学的“三尺讲台”,从一年级开始,不但反来复去当了每个年级的班主任,教了每个年级的语文、数学,已成为一位经验丰富的资深教育工作者。正准备进入老教师行列,稳扎稳打吃点“老安胎”时,没曾想,石剑还有好戏在后。

2016年,西平小学要派一位教师去阿坝州支教。

都知道,少数民族地区阿坝州,地广人稀,气候复杂,语言不通。去那里支教,不是好吃的果儿。

阿坝这方土地,我领教过。1997年,省戏剧家协会组织几个编剧“走长征路,写主旋律”,在红原小住几日。当时,整个红原县,就两万人。为了让我们去一个叫格尔木的地方看藏戏,我听当地的藏民说,他们为了看戏,一个星期之前,就赶着羊群向这儿集中了。我才真正领略到,什么叫“地广人稀”。

我听石剑说,学校开会动员,却无人主动争取,领导非常为难。

石剑想的是,当教师走到哪里都是“三尺讲台”,西平小学总得有人去。于是,自己主动争取,去阿坝州支教。

2016年9月,石剑告别同事和领导,告别妻室儿女,去阿坝州的阿坝县支教。这就不是他已经待过20多年的西平小学了,是阿坝县茸安乡中心小学。虽然是个中心小学,但学生不多。俗话说,“麻雀虽小,肝胆俱全”。石剑担任四年级数学教师的同时,还分管学校党建工作及教师伙食团后勤。

这个茸安乡,离县城80多公里进入山区,还有30多公里的崎岖山路。夏、秋两季,常遇山洪爆发;冬季里,道路结冰,更是难以通行。

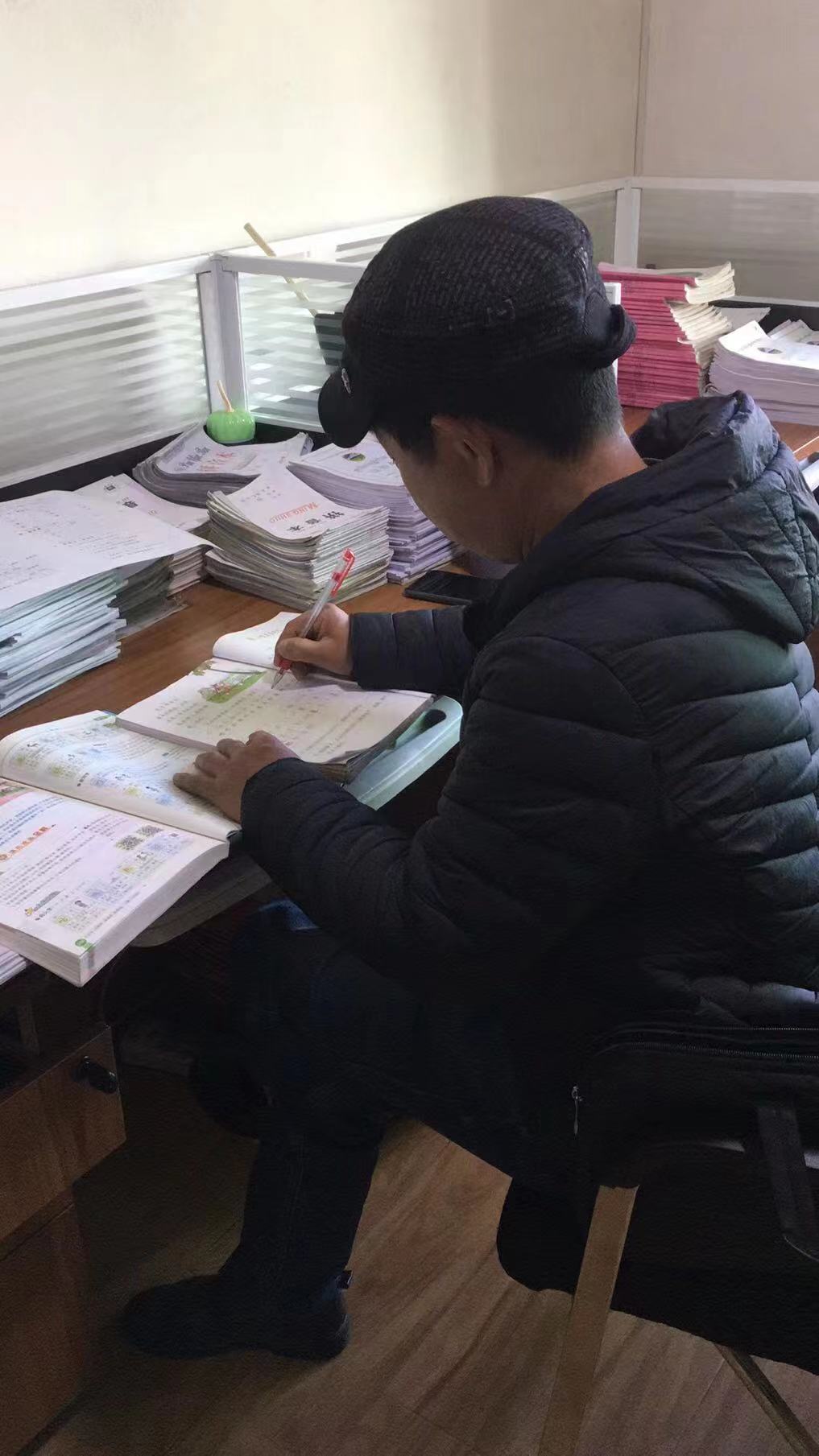

最大的困难是语言不通,人地生疏,石剑虚心向当地教师请教,很快过了语言关。刚去时,还要面对强烈的高原反应。有时,打了点滴就走上“三尺讲台”。白天上课、课余时间组织学生书法训练,晚上备课批改作业。最难应对的是藏区环境恶劣,每到冬天,温度最低达零下20多度。石剑为了一丝不苟地完成支教工作,仍然坚持早上6:00起床执勤,督促学生起床,做好内务整理,同学生一起,完成一天的学业,直到晚上11点,才拖着疲惫的身躯走回宿舍。

石剑名副其实,坚如磐石,锋如利剑。圆满完成支教任务,回来了!

2018年9月,学校拆了初中,分配他教小学三年级数学。 这对石剑来说,应该是轻车熟路。他利用假期,将一学期的课备好,为的是开学后,用更多的时间抓学生的素质教育。

新学期开学不久,石剑无意间听人说起,本校刚派去红源支教的老师,出现高原反应,不但无法上课,生活起居已成困难。

领导们正为此事作难之际,石剑主动请缨,愿重返阿坝州,登上藏区的三尺讲台。

学校领导面对石剑的请求,又高兴又为难。石剑已去过阿坝州支教,刚刚才把新学期的一切准备工作做好,又去远天远地的红原替换别人,实在是不忍心啊!皆因石剑态度诚恳,又十分坚决,只好同意。

石剑重返阿坝藏区,来到红原县瓦切镇中心小学,承担了四年级汉语、体育教学工作。为了邦助藏区的孩子学习汉语,己有一年赴藏区支教经验的石剑,主动学习和探索,总结出适应藏区孩子学习汉语的一整套方法,激发了藏区孩子学习汉语的热情。石剑,已成为藏族孩子眼中的好老师。

石剑重返阿坝藏区支教,正置扶贫攻坚的关键时刻,学校也分了任务,石剑同藏区教师一起,走出三尺讲台,负责联系帮扶3名贫困学生家庭。

当石剑进入实质性工作,走访联系帮扶贫困学生家庭时,才发现,不但语言不通,且文化差异很大,真是困难重重、寸步难行啊!

石剑先把自己放到藏民中去,放下身子当学生,真心实意交朋友。因为他把藏民当亲人,藏民也没拿他当外人。石剑用行为将自己同藏民融为一体,缩短了民族之间、地区之间、文化及语言的差距。

石剑根据每户贫困家庭的不同情况,因地制宜制定脱贫办法,不仅让自已的学生坚定用知识改变命运的信心,也让学生家长懂得,只有先让脑袋富起来,才能让腰包鼓起来。石剑同当地的基层干部一起,为贫困户脱贫致富处方。使得3户藏族学生家庭先后脱贫,过上了小康生活。直到现在,学生、家长还经常打来电话,对他们亲爱的石老师表示感谢。石剑在藏区支教,不仅得到了学生、家长的一致好评,也让藏区学校老师和领导对这位内地来的支教老师刮目相看。

石剑圆满完成第二次赴阿坝藏区的支教任务,回到西平小学。

学校教师,仍然有扶贫攻坚的任务。石剑负责联系古房沟村的谢贤泽一家,他总是利用周末或假日进村入户,不仅为他家的脱贫支招,从改变人居环境开始,从环境整治,到因陋就简地家庭布置,一点一滴地进行帮扶示范。其目的是从培育文化自信入手,慢慢地改掉陈规陋习,成为一位堂堂正正的新时代的中国农民。

“不管是在三台西平的学校任教,还是赴偏远藏区支教,三尺讲台的定议没变;不管是在学校,还是在校外,在家里,还是在社会,人民教师的身份没变!”

石剑获得了“四川省脱贫攻坚先进个人”的荣誉称号。正好诠释了他的“三尺讲台,天高地阔”!

从古至今,民间有一句流传最广泛的口头语:“一日为师,终生为父”。

石剑说,“学生已经将老师作为终生之父母了,我们当老师的,就应该理所当然地,视每一位学生为自己的孩子!”

石剑就是这么做的,勿论在条件简陋而且偏僻的狮王小学,或者在群英荟萃、条件优越的西平完小,还是支教阿坝红原的藏民小学,他都将学生当着自己的孩子一样。

学生中,有成绩好的,也有成绩差的;既有品德优秀的,也有行为习惯不很好的;在石剑眼里,都像自己的儿女一样,享受着父母的爱。

石剑非常清楚,现在的农村,留守的孩子很多,一般都是由爷爷、奶奶或外公、外婆托管。这些老人只能管得了孩子们的饥饱冷暖,却管不了孩子们的行为习惯。作为孩子们的老师,就应该理所当然地担起父母的责任。除课堂上传授知识,更重要的是培养他们良好的行为习惯。

石剑把对学生的爱,不仅仅是在课堂上教每一个孩子学好功课,还体现在生活细节上。他在红原支教时,发现孩子们手中没有一支像样的笔,就自费买了40多支钢笔,300多支铅笔,还送给孩子们一些可供课外阅读的书籍。同孩子们一起过假日,还给孩子们买糖果和巧克力。

石剑最感到不好过的,是送走一个班,或离开支教的学校,学生和家长同他那种依依难舍的感情,实在难以割舍。

石剑已在教书育人的“三尺讲台”工作了32个冬夏春秋,“登上三尺讲台,勿忘为人师表”,不仅铭记于心,践之于行,并以“三尺讲台,天高地阔”为祖国、为人民书写出一位人民教师的圆满答卷。