哇塞,我的乡情!

作者:邹开歧

我在人生路上走了80多个冬夏春秋,走得最多的路,是回乡的路;60多年的写作生涯,“素材库存”里,存放最多的,是家乡的人和事;到了晚年,头脑里装得最多的,是家乡的记忆。

家乡的路、家乡的桥、家乡的山、家乡的水、家乡的土地、家乡的四合院、家乡的炊烟、家乡的盖碗茶、家乡的戏台、家乡的学校……,都相继写成文章发表于报刊。

有关我家乡西平古镇的史迹传闻,我可以口若悬河地讲述,如果要说当今西平的变化、西平的乡村振兴,我就瓜了……

8月4日,我同咱们三台的文史专家张庆、周世书及西平的才女王雁去了西平。看了“三山两水护古镇”之后,就去距古镇较远的红梁村。

坐在车上,向窗外一望,只见青山连着青山;青山下,稻田连着稻田。好一幅诗情画意的“最美乡村”图。不由得哼唱起曾经在一出戏里书写的唱段:

两岸青山遍绿野,苍松挺立映翠柏。

梯田高哇,层叠叠,稻穗飘香金黄色。

今年庄稼真不孬,丰收在望多喜悦。

红梁村,以红梁子而得名,我并不陌生。

上世纪六十年代,有一首描绘红梁子的歌谣,我至今记得:

提起红梁子, 让人心头焦。

下雨红水流, 天晴似火烧。

年年都在盼丰收,不知哪年才翻梢?

小时候,朱君庙逢会,跟着大人翻山越岭去过;

1965年,朱君公社四大队一队(红梁子),为三台县“农业学大寨”的先进典型,我骑自行车,一路颠跛着,几乎把全身骨头架子都给抖散了,去访问过;

当年的红梁子,土地贫瘠,寸草不生。它生就的紫红色,终年不变。春天,草木旺盛的时候,别的山梁子一片葱绿,只有红梁子,红得打眼;到了秋季,庄稼收获的时节,遍地金黄,只有红梁子,红得刺目……。

红梁子的人,虽然穷,但有的是骨气和力气。

将山上的红土担走,将山下的田泥、堰塘泥担上山去,将红土变成黑土。为了水土不流失,在山上栽树。因红沙石太坚硬,一个金刚马汉的男人家,一天只能挖五个树窝子,但他们觉得,值!

只有将红梁子变成了绿梁子、金梁子,红梁子的小伙子才讨得到老婆;红梁子的姑娘,才能风风光光地嫁出去。

这是我50多年前,去红梁子听到的故事。

后来,红梁村出名了。

特别是近些年,电视里有“影”,广播里有“声”,报纸上有“文”,间接地对红梁村有所了解。

镇政府负责宣传的赵委员和办公室小李开车带路,我们4人,由王雁驾车随后。

两辆小车,像两只小船,顺风顺水在波峰浪谷间的水泥路上行驶。

不觉间,车子行驶在整洁而宽敞、大气的街道上。我以为是开车走错了路,到了哪个镇上。门楣上“红梁村”的字样提醒了我,红梁村已到。

展现在眼面前的,又是成片的稻田。

车子行驶了一段上坡路,我以为要去山顶上登高远望,眼前却出现了连片的平阔土地。

哇噻!绿油油的大豆田……

红梁村的支部书记李顺东告诉我们,这是红梁村的第1号产业,经过流转的1200亩土地,种了46o亩大豆、740亩玉米。玉米已收,大豆正值釆摘期。

他指着停在地边的货车说,这里的大豆,运往彭州的洗场清洗过后,进冻库,再发往全国各地的超市。大豆釆摘之后,这1200亩,就全部种小白菜。

我走近正在收摘的大豆田,有人在太阳伞下,或地边的树蔭下,优哉游哉地摘豆夾。

所谓“悠哉游哉”,是我看他们都坐着干活。本来是盛夏酷暑,却没有“荷锄日当午,汗滴禾下土”的感觉。

我问他们怎么算工钱,一位大嫂只顾摘豆夾,头也不抬地告诉我:“摘豆夾6角钱一斤,干其他活,10元钱1小时。”

我问她,”你一天能挣多少?”

“只要两只手麻利,一天挣个百把块钱没问题”。

支书李顺东说,我们红梁村还有耕地1900亩,虽然由农民分散种植,但都学着土地承包经营者的样子,种了大豆、玉米1330亩,沟里的570亩水田,全部种上了水稻。我们把这定为红梁村的第二号产业。

我笑着打断了李书记的话,红梁村是不是还有第三产业?

“当然有啊!1200人外出务工,360户人,在我们的红梁村街上经商,这不就是第三产业吗?”李书记说话很有底气。

红梁村的人,自己修了一条街,这我知道,但未必就能成为商贸繁荣的街市。

事实证明,我的忧心是多余的。因为红梁村的人,这么多年养成了一个习惯,要做什么,就要做好。红梁村人,自己修的街,就要像正二八经的街市一样,进行管理。又加上卖的土特产品既新鲜,又原生态,周围团转的,互近场镇的,远居县城的,都喜欢来红梁村赶场。而且是逢双的日子就赶场,购物顺带乡村游,使得一股银水直往红梁村里流。

我望着半坡上成片的大豆,想起刚才在坡下看到那一眼望不到头的、黄灿灿的稻田, 真不敢相信,这里就是我记忆中的红梁村。

我们回到镇上,镇党委书记刘春华刚从成都回来,一脸的汗水,一脸的兴奋。她告诉我们:

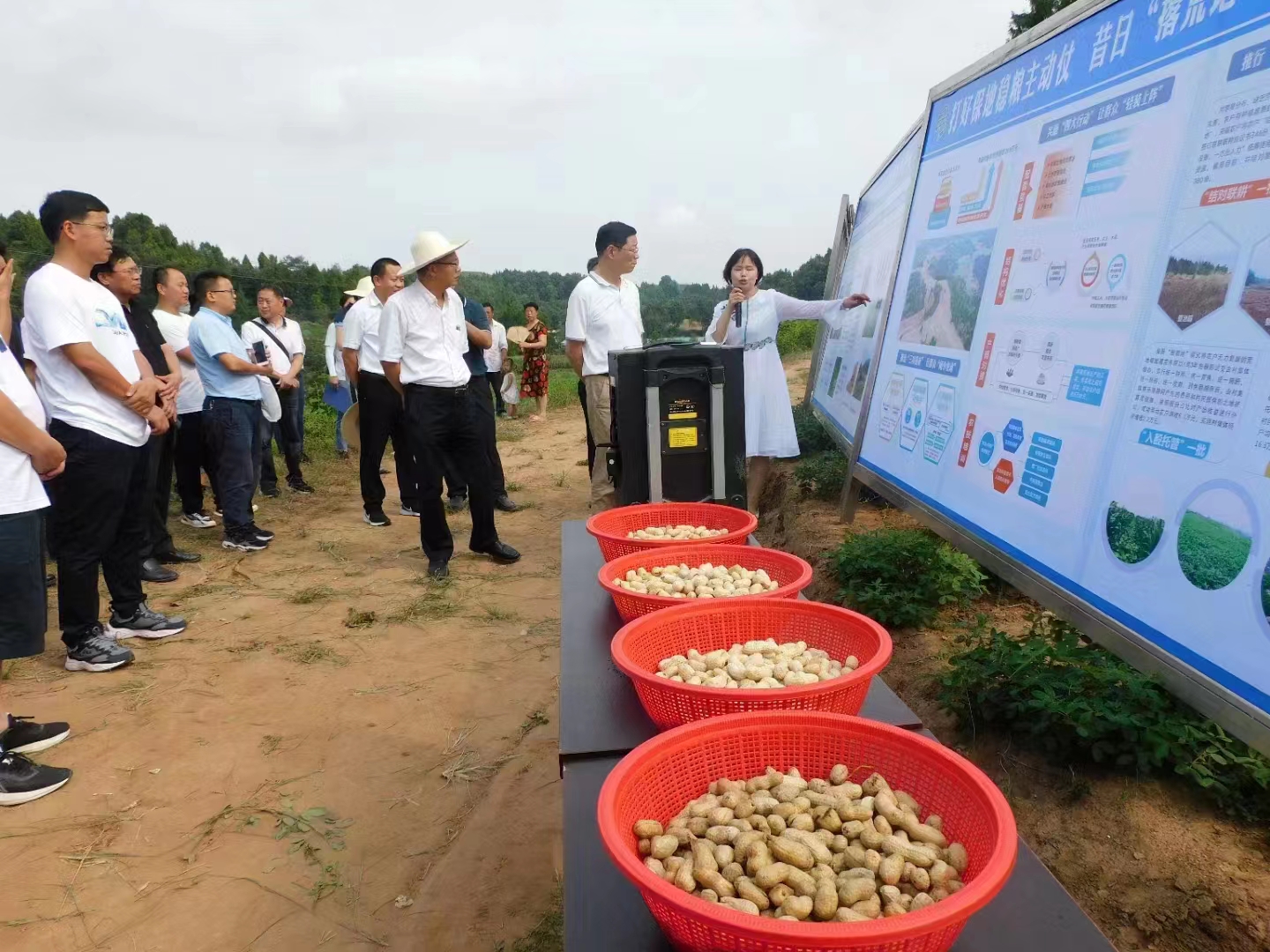

水果花生釆摘季开幕式暨蜀花9号水果花生机械收获现场会,将于明日在本镇麻石桥村举行。省、市、县的相关领导,前来参加。

吃了一辈子的花生,居然在家乡听到了“水果花生”这样一个新名词。

刘书记说,今年3月,在响石板村、朱君村、麻石桥等四个村,利用整治后的撂荒地,试种了500亩蜀花9号水果花生。这种花生具有含糖高、含油低的特点,适合作为休闲零食。

刘书记还说,明天的收获现场,也是发货现场。已经收到很多商家的订单,他们要的就是鲜的,带泥的,而且是8至10元1斤。

我还从罗清靖主任那里知道,除了花生产业之外,还集中在橙子梁、白庙嘴、活力村搞稻虾连作;在金星村、麻石桥村搞藤椒产业园。

这就是我的家乡一一西平镇,乡村振兴,初见成效的三大产业。

遗憾的是,这其中那些有盐有味的故事,我还讲不出来。

真是啊,在业界都称我是最熟悉农村生活,最了解农村的“下里巴人”作家,对自己的家乡,居然陌生了,这不让人笑话吗?

面对这一切,想起这一切,只能一声:

哇塞,我的乡情!

必需重新了解、重新熟悉、重新认识,重新书写!