潼川豆豉的颠峰时代,是1992年,年销售量达到300吨。但是,这之后,由于经营思路和众多私营企业的无序竞争,使得潼川豆豉的生产、经营逐年下降。到2003年,已无法维持正常生产。于当年8月进行破产重组,成立了“四川省三台县潼川农产品开发有限责任公司”,潼川豆豉的生产又开始走上正常生产轨道。

潼川豆豉,从前清康熙九年(公元1670年),江西邱氏正顺的前五辈祖先,在三台县城南门外酿出的第一锅豆豉算起,已历经风雨三百年。从一家,发展到数十家,从县城,到乡镇,从邱家,到谢家、蒋家、马家,贾家,景福的谌家……

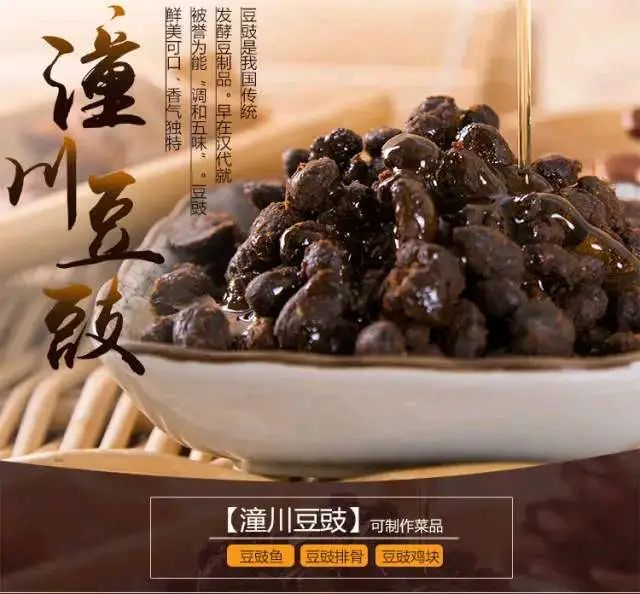

无论私家作坊,还是公私合营,或者国字号厂家,再转入公司,都如众星捧月一样,遵循潼川豆豉的制作规程,一丝不苟地按照工艺流程生产出色泽、香气、滋味、体态精美的潼川豆豉。让色香味美的潼川豆豉誉满华夏,名扬四海。

1979年国庆,在绵阳地区举办的建国三十周年展销会上,评为优质产品,获绵阳专员行政公署奖状。

1980年、1982年连续两次评为四川省优质产品。畅销全国,远销20多个国家和地区。先后获得首届中国食品博览会、全国食品大赛、巴蜀食品节金奖。

1988年,成都市调味品研究所研究员李幼筠等人成功从公司制曲房分离出第一株毛霉菌标本,使毛霉菌发酵工业化生产水平大大提高。

根据山东农业大学,西南科技大学、杭州农业大学等大专院校提供的科学实验样品和数据论证,潼川豆豉的酿造和发酵工艺,是中华民族传统酿造工艺中具有明显地域特色的重要组成部份。

2007年3月1日被四川省人民政府命名为传统手工技艺。参加首届中国成都国际非物质文化遗产节。

潼川豆豉被列入国家级非物质文化遗产。

潼川豆豉的重要价值得到了更深入的挖掘和广泛的应用。

潼川豆豉的发展史,就是一部地方文化发展史的缩影。

据科学分析和论证,潼川豆豉除其独特的食用价值外,还有极其珍贵的药用价值。因其自然发酵,后期不添加任何防腐剂,是当今少见的纯天然食品。明朝药物学家李时珍所著《本草纲目》中记载:常吃豆豉有助消化,减缓老化,增强脑力,提高肝脏解毒功能,防止高血压等妙处。

在中华大地,只有潼川豆豉独家保存和使用毛霉制曲工艺做豆豉的工艺技术。继续保存、使用、完善这一工艺技术,对我国调味品的制作工艺研究和发展有着极其重要的科学价值。

被称为“川味之魂”的潼川豆豉,已成为川菜不可缺少的调味品。如百吃不厌的回锅肉、生爆盐煎肉、蒸烧白、肉片汤和家常小菜及凉粉、面条都离不开潼川豆豉。

被列为国家级非物质文化遗产的潼川豆豉,已在芦溪工业园区新建了厂房,同时修建了“潼川豆豉博物馆”。

为了保护好这份历经300年的国家级非物质文化遗产,三台县人民政府,已采取一系列有效措施,对在世的潼川豆豉老技师进行保护的同时,特别注重培养新技师。在保护好现今使用的制曲室及专用容器、用具,并不断更新的同时,还特别重视保护潼川豆豉的制作工艺,使我国唯一使用制曲工艺酿制的潼川豆豉得以延续和发展。

潼川豆豉,已成为三台的一张非物质文化名片和享誉华夏的品牌!

龙门阵摆到这里,我要感谢县政协编印的《三台文史资料选辑》中刊载的相关史料。因掌握资料有限,所摆龙门阵只能算潼川豆豉的“冰山一角”,待获得新的资料,有关潼川豆豉的龙门阵,我们再接到摆!