抗日战争時期的三台人

作者:邹 开 歧

1937年“七.七”芦沟桥事变之后,抗日战争全面爆发。

历時八年的抗日战争中,身居大后方的三台人,经历了些什么风风雨雨,成就了哪些可以载入史册的壮举,发生过哪些足以让人荡气回肠的故事?

让历史告诉我们:

为了延续民族的血脉,三台人敢于担当

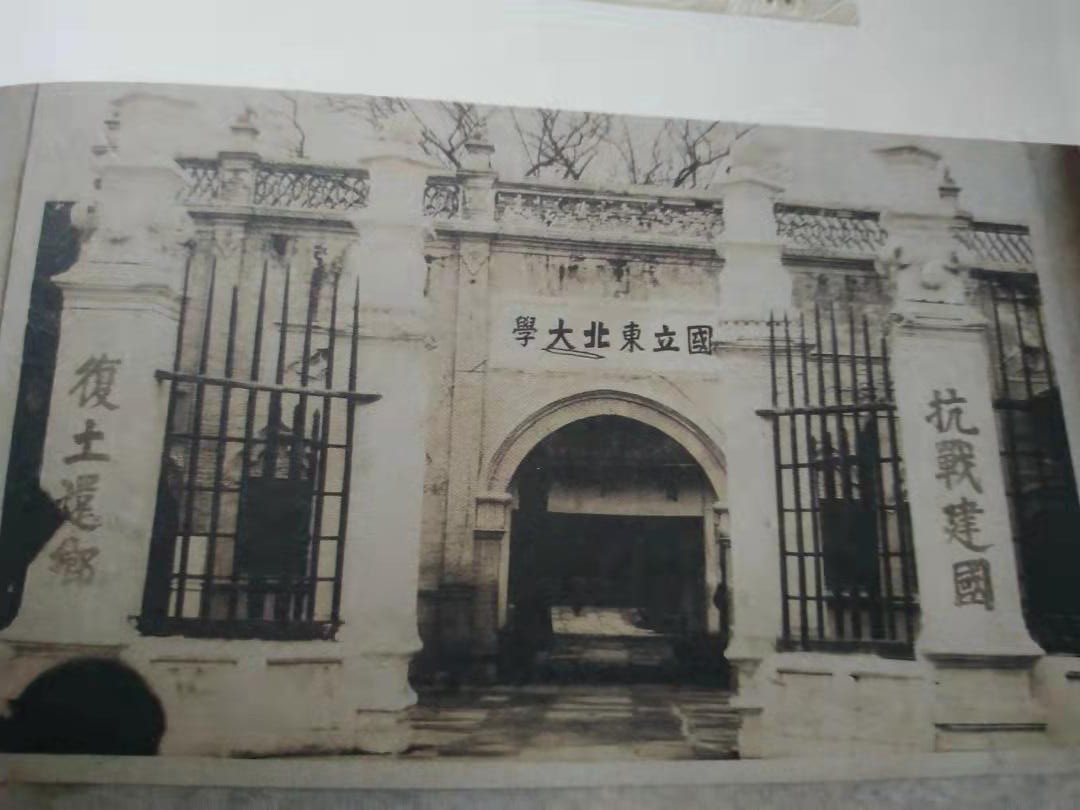

1931年9月18日,日本帝国主义发动了侵华战争,為强盛东北,培养民族精英的东北大学,一夜之间,成了中国第一所流亡大学。先后辗转于北平、`开封、西安复课。

1936年12月12日,西安“双十二事变”震惊中华大地,张学良的处境急转直下,他执掌的东北大学受到牵连。

1937年末,日寇兵临潼关,西安危在旦夕,如何处置这所不安分,且有张学良背景的大学,成为全国上下关注的焦点。国民党中央有人力主停办解散,有人主张迁往青海,让其自生自灭。

真可谓“墙倒重人推“!”

刚刚接任东北大学代理校长的臧启芳,不愿让东北大学断送在自己手里,便背着教育部及有关当局,派教务长兼法学院院长李光忠带着他的亲笔公函来四川接洽。

李光宗的四川之行很不顺利,可以说四处碰壁。不仅因抗战暴发后,迁往内地的大学太多,而且接纳东北大学是有政治风险的,谁又愿意捉些虱子到自己脑壳上来爬呢?

接二连三遭到婉拒,李光忠大失所望。

李光忠抱着最后一线希望来到三台。

展现在这位东北人眼前的是,三台县因为遭受百年不遇的旱灾,接着又是洪灾造成的水患,到处是饥饿的人群。

李光忠的心凉了,绝望了……

让李光忠没有想到的是:

三台人面临大灾大难,虽然缺吃少穿,但重情重义,识得了大体,掂得出轻重,一所培育民族精英的大学有了难处,知道该怎么办?

為了延续民族的血脉,2600多平方公里的土地,难道还摆不下几百张课桌吗?80多万人口的大家庭,添几百张嘴巴又算得了什么?三台人以其广阔的胸怀,让出旧试院与杜公草堂寺一部分及潼属联立高中一角,接纳了东北大学。

三台人在当年的中山公园,举行了3000人的欢迎大会。

东北大学校长臧启芳看到这样的场面,非常激动地对时任三台县县长郑献徵说:“想不到啊,一所流亡七年的学校,居然在三台受到如此厚爱……”

郑献徵的回答是:“因为三台人懂得起,一所大学历经千辛万苦,长途跋涉来到三台,是为了积蓄抗日力量,播撒文化种子。三台人一定会把你们,当着亲人看待,希望你们把三台当成自己的家。”

臧启芳本来有很多话要说,面对此情此景,只说了一句:“东北大学,不只是东北人的大学,也是三台人的大学! ”

抗日战争大后方

三台古城的文化盛宴

从敌战区历经坎坷來到内地的东大学子,怀着对日本侵略者的国恨家仇,一方面如饥似渴地学习各门功课,同时开展丰富多彩的抗战文化宣传活动,让身居大后方的三台人,开了眼界,长了见识。

1938年6月,三台县成立了“抗日总动员委员会”,负责全县抗日救亡工作。组建了20多支文艺宣传队,下乡、进村开展抗日救亡宣传。

同時,三台县境内,还有以教师、学生为主体的实验剧团、战区中小学教师湖北服务团、抗敌宣传新剧团、抗敌旅行剧团、三台剧人剧社、石板滩抗敌剧团、涪凯剧社等。这些剧团或剧社的宗旨都是“宣传抗日,唤起大后方民众抗敌情绪”。

相继演出了巜北京人》、《家》、《日出》、《国家至上》、《祖国在召唤》、《草木皆兵》、《木兰从军》、《潇湘夜雨》等剧。

抗战文化的广泛传播,引起了反动当局的不安与恐怖。于是,拼凑剧团,赶排了《金指环》、《野玫瑰》。当他们在方家街华光庙首场演出巜野玫瑰》時,觉醒了的三台观众,在台下喝倒彩,演员不敢出场,只好缩在舞台一角念台词。台下观众高呼:“你龟儿出来!” 戏没演完,就在观众的骂声中散场了。

弘扬爱国主义思想的新剧,演遍三台城乡;慷慨激昂的抗日歌曲,响彻三台的波峰浪谷。

1941年,三台各界人士在中山公园举行抗日救亡誓师大会,高唱《义勇军进行曲》等抗日歌曲。

1943年5月17日,三台县中小学生,在中山公园举行千人大合唱,听众达万人。

就在这一年,三台籍画家谢梓文,以中华木刻研究会三台分会负责人的名义,直接向全国各地作者征集作品,其中有李桦、王琦、野夫、陈烟桥、邵克萍、朱鸣冈、段干青、刘铁华、铺锋、丁正献、麦杆、黄荣灿、许霏、尚莫宗、陆地等,计60幅,于10月10日在东街民众教育馆内展出。从开展到结束,参观者拥挤不堪,盛况空前。一个川西北的古老县城,顿時增添了无限生气。

1944年10月10日,举办了第二次木刻展,作者与第一次大致相同,但规模比第一次大,目作品内容更新了。曾有当時的媒体评论:

正当祖国处于内外忧患之际,从事新型木刻的各路精英,拿起铁笔与各种面目出现的敌人战斗,形成了强大的战斗力,弘扬了正气,震慑了敌人。

三台的两次木刻展,在中国版画史上都是独一无二、绝无仅有的名家齐聚、佳作荟萃。让身居抗日战争大后方的三台人,享受到了阳春白雪的文化盛宴。

国难当头 三台人挺起了不屈的脊梁

全面抗战打响之后,日本侵略者像疯狗一样,企图以狂轰滥炸摧毁中国人民的抗战意志。

一座川西北的后方小城——三台,1940年7月10日、1941年7月27日,竞遭日军两次轰炸。共投弹120枚(其中有5枚燃烧弹),造成104人遇难、150人受伤,烧毁、炸塌民房740余间。这是日本鬼子用炸弹烙在三台人民心中的历史印记。

在抗日战争的艰苦岁月里,三台这座原本不设防的小县城,家家户户行动起来,修筑防空设施。

修得最成功的,是东北大学土木工程系设计、面积700多平方米、呈“巨”字形、能容1500多人的牛头山防空洞,至今保留完整,其造型、规模实属全国罕见。

正如民谣里唱的:

日本鬼子最可恨,

跑到中国來耍横。

战场上吃败仗,

又派飞机施暴行。

咱们三台人,

不屈不挠有血性,

挺起脊梁骨,

决不苟且來偷生。

牛头山修起防空洞,

小日本,

看你龟儿咋逞能!

为防止日本飞机的袭击,三台人还干了一件大事,修建了刘营机场及藏机洞。

1940年10月,三台县出动8500民工去双流修飞机场。因完成任务出色,受到政府表彰。

尽管日本鬼子的飞机,隔三差五在三台上空盘旋,企图动摇咱们三台人抗战到底的意志。但是,三台人面临民族危难的关键時刻,挺起了不屈的脊梁,没有忘记自己的责任,发展生产,支援抗战!

1940年11月28日,柳林滩航运工程正式开工。

1941年11月,环城四坝(北坝、黄家坝、潘家坝、柳林坝)灌溉渠堰工程处正式成立并破土。

1942年春天和秋天,柳林滩航道工程及环城回坝灌溉渠堰工程相继峻工。

正当小日本的飞机在三台人头顶上盘旋,嗡嗡直叫,涪江水被炸起冲天水柱时,涪江沿岸出动两万人,以抗战精神,在涪江岸上,用14个月時间,穿山越岭,修建了全长46.5公里的渠道,将这方曾经是干渴的土地,变成抗战粮仓。至今还有人说起,当年的老一辈三台人正在修堰時,小日本的飞机在头顶上飞过去,又飞过来,修堰的汉子们没有一个退缩,还指着天上的飞机说,“小日本,老子不得怕你龟儿子!我们晓得,有了这条堰,打你们的战士,才吃得上白米饭……”

这就是被誉为“中华抗战第一堰”、至今还在发挥作用的永河古堰。

捍卫国家和民族的中流砥柱

三台潼中大操场,因欢送经过培训的两千名新兵上前线,聚集了很多人。

入伍新战士军容整齐、神情庄严、颇有士气,全城市民及机关工作人员、潼川联中及东大师生几千人聚集一堂,为入伍新兵送行。

为了以实际行动支援抗战,市民、绅商、学生纷纷解囊相捐。

一位进城卖红薯的老大爷,清瘦的面容上一双坚毅、炯炯有神的眼睛,那坚毅的目光透射出中国人不可战胜的信念,破棉布长袍上打滿了补丁,脚蹬一双草鞋,手拿一把桐油布大伞,简直就是一座威武不屈的鲜活雕像。他听了欢送新战士入伍的演讲之后,当场把麻袋里的铜钱全部倒出来捐了。

那举动,那场面,让在场的人很受感动。时任三台县县长郑献徵为表彰老农的爱国精神,特为他拍照留念。

这就是三台人!

咱们三台人,就是这个份儿!

八年抗日战争中,三台人共有44377人出征上前线。当時,约20位三台人中,就有一人上前线打鬼子。

当抗战进入关键時刻,为适应战事的需要,必须补充有一定文化素质的兵源,当時提出了”一寸山河一寸血,十万青年十万军”的倡议。

在三台县城的中学生中动员時,当场报名的就有200多名男生,30多名女生。

当天晚上,在内迁三台的东北大学礼堂再次动员,参加者,有东大师生、三台县机关及社会各界代表800多人,国立十八中及其他中学的学生多达2000多人。动员会后,青年学生慷慨激昂,争相报名从军。在自愿报名的631位青年学生中,首批录取213人。

省立三台高中有位学生叫马先觉,本来决定11月结婚,毅然推迟婚期报名从军。

1943年12月7日上午,在三台中山公园召开了“三台

县各界欢送大中学生参加远征军大会”。参会群外达数万人,巨幅横标上写的是”欢送出国军,打到东京去”!“今日欢送,明日欢迎”!午后一点,在中山公园举行坝坝宴,招待出征战士及家属。

出征那天,三台县城万人空巷,倾城而出,依依不舍为壮士送行。一直送到麻石桥,还远远地望着壮士们不肯离开。东北大学及城内中学的部份师生追送了几十里,还不想告别。

当時的县长,根据民众提议,将麻石桥更名“远征桥”,并凿石立碑,以示纪念。

在抗击日寇和世界反法西斯的滚滚洪流中,三台人用行动告诉我们,抵御外來侵略者,没有前方和后方之分;当国家和民族面临危难之际,“地不分南北,人不分老幼”,守土抗战,人人有责。

在这场关系着国家和民族危亡的抗日战争中,咱们三台人,挺起了不屈的脊梁,凝聚成了捍卫国家和民族的中流砥柱!