马上注册,三台事早知道!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

|

|

x

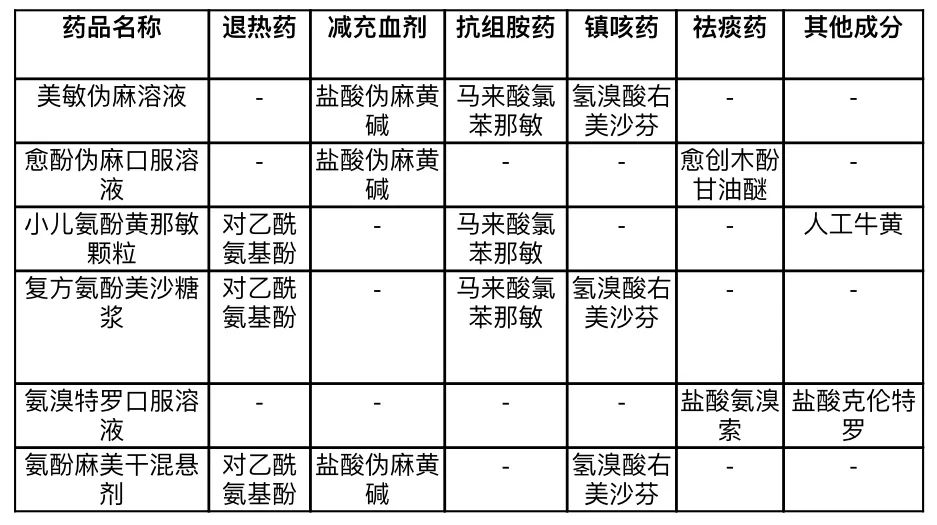

最近气温“大跳水” 感冒发烧的孩子 一倒一大片  为了不跑医院 粑粑麻麻们大多会 翻出家中的小药箱 准备亲自上阵了  且慢! 药不能乱吃! 即使是小小的感冒药 “吃错药”也可能 伤肝伤肾 甚至还可能丢了性命 ▽ 27岁小伙几种感冒药同时吃 结果出现肝衰竭 日前,微博上一个热门话题,引起网友关注:  27岁的梅州小伙刘某,感冒后自行买来感冒药。吃了几天,退热作用不明显,他一琢磨:这不行,量不够,得加倍! 于是,他又买了几种感冒药,还加大剂量吃了几天。结果,悲剧了—— 肝肾功能衰竭 全身肌肉溶解 严重的凝血功能障碍 医生说,人体8大脏器系统中,刘某有5个陆续出现衰竭。原来,刘某服用多种感冒药,导致一种药物“对乙酰氨基酚”超量!  这样的惨剧 真不是第一次了 ▽ 今年4月,上海一名55岁阿姨因感冒和胃部不适,自行服用多种感冒药和胃药,出现急性药物性肝损。 一周内症状加重,黄疸偏高,急性肝功能衰竭,出现肝性脑病并伴有肝昏迷。 危急时刻,她儿子站出来,决定捐出肝脏救母。肝脏移植手术很成功。她虽然遭了一番罪,最终还是幸运地捡回了一条命。  看完新闻,你是不是一边瑟瑟发抖,一边满脸问号:感冒药还能愉快地吃吗?对乙酰氨基酚,是什么东东?为啥吃感冒药,会吃出肝损伤,甚至肝衰竭?  其实,对乙酰氨基酚,就是我们通常说的“扑热息痛片”。它退热效果缓和,胃肠出血风险低,所以是常见的退热药物。 目前,市面上很多感冒药,都含有对乙酰氨基酚成分。 不过,很多人都不太注意的是:对乙酰氨基酚的使用,是有剂量限制的—— 成人摄入一次 不应超过500mg 每天摄入总量 不应超过2000mg 疗程不能超过3天 也就是说,正常剂量服用时,没有问题,也是安全的;但如果大剂量或长期服用,就会中毒,尤其会引发肝损伤甚至肝衰竭。 感冒药不能乱吃 但是 如果孩子感冒 该怎么办? ▽ 孩子感冒了 能吃感冒药吗? 我们都知道,感冒分为普通感冒和流行性感冒(简称流感)。 要是得了流感,那不用说,麻溜地去看医生。(关于流感的科普,请戳这里:“感冒”第三天,5岁娃进了ICU!流感高发季,这件事至关重要) 一般来说,确诊流感后,季节性流感的药物治疗与预防是以奥司他韦为主,在症状出现48小时进行抗病毒治疗(以内口服奥司他韦为主),可以收到最佳效果。 相比流感,普通感冒更为常见。 孩子得了感冒,你会给他吃什么药?板蓝根,蒲地蓝还是小柴胡?退烧药,消炎药还是止咳糖浆? 正解是:别吃任何感冒药。 你可能听过这句话,“感冒吃药7天好,不吃药一周好”。  这是真的。感冒药并不能缩短病程。 作为自愈性疾病,普通感冒会自行缓解,并不需要药物治疗。只要没有后续的细菌感染,让孩子多喝水,多休息,完全可以靠自己的免疫力来对抗病毒。 有些家长会说,“吃了药,孩子确实好得快一些。” 这只是某些症状得到了缓解,所以粑粑麻麻产生了错觉。 所以,记住知识点:感冒药治不好感冒,只能缓解症状。感冒药,能不吃就不要吃。  当然,感冒药也不是完全不能碰。 如果感冒症状让孩子不舒服,是可以吃感冒药的。那么,问题来了—— 01 孩子感冒了,怎么选感冒药? 儿童感冒药种类并不多,大多为复方感冒药。所谓复方感冒药,就是一个药里有好几种治病成分。 这类药,一般都包含「氨」、「酚」、「敏」、「麻」、「美」等字眼。  市场上常见的儿童感冒药主要成分。 那么 怎么给孩子挑感冒药? 掏出小本本 医生划重点了  ▽ 首选单一成分的药 很多家长看到,复方感冒药可以同时治疗发热、打喷嚏、流鼻涕等多种感冒症状,就觉得买来吃准没错。 不要! 复方感冒药含有多种成分。如果孩子没有同时出现多种感冒症状,那么多余的药物成分就没有必要,孩子反而要多承担药物不良反应的风险。 所以,如果孩子只有单一症状,就尽量选用单一成分的药。 6岁以下慎用复方感冒药 美国食品药品监督管理局(FDA)和儿科学会(AAP)等权威机构观点是: 4岁以下不推荐使用复方感冒药,4~6岁要在医生的指导下使用。 我国没有明确限制复方感冒药使用年龄的规定,但中国宝宝的身体耐受性未必就比外国宝宝好。所以,不建议6岁以下儿童使用复方感冒药。 别混着吃,别加量吃 很多感冒药里会有重复的成分,随意混用会增加药物过量的风险。 除了混着吃外,不少人还会自己增加药量,以为吃得多就能好得快。 千!万!不!要!  前面说过,感冒是有固定病程的,擅自加大药量并不会好得更快,反而会增加药物不良反应的风险。 按照说明书上的剂量,遵医嘱吃药,才是最安全的做法。此外,无论吃哪种感冒药,时间也不能过长。一般,5~7天就要停药。  其实 儿童用药的这些误区 很多家长天天踩 很容易出大事 ▽ 02 儿童用药的7大雷区,你一定踩过 ①哄孩子“药是糖果” 为了哄孩子吃药,不少家长都说过“这不是药,这是糖”的谎言。加之,有些儿童用药迎合孩子口味,添加甜味。很容易让孩子误以为“药=糖”,而出现误服。  |